作者:刘嘉祺 杨瑞琛 赵兆 赵志军

来源:“甘肃省文物考古研究所”微信公众号

原文刊载于《农业考古》2023年第1期

(资料图片)

(资料图片)

一、引言

秦人创建了中国历史上第一个统一的、多民族的封建王朝,具有重要的历史意义。由此,关于秦与秦人的一切成为了中国考古学界研究的热点问题之一,其中尤以早期秦文化研究开展较早,研究较深。早期秦文化是指西周至公元前677年秦德公居雍之前这一时期,由早期秦人创造的一种考古学文化,其文化面貌构成复杂,受到商文化、周文化、西戎文化以及北方草原文化的影响。史学界对早期秦文化的研究数十年来集中于秦人的族源、嬴秦西迁的年代、以及早期秦人都邑地望等问题。近年来随着科技考古的发展,利用碳氮稳定同位素和动物考古方法研究早期秦人生业与食谱也成为了研究重点之一。相较之下,从植物考古的角度来讨论早期秦人农业生产的研究几乎未见,这方面似仍属于空白。本文针对毛家坪遗址的植物考古工作或许对了解早期秦人农业生产状况有所参考。

毛家坪遗址位于甘肃甘谷县西部毛家坪村渭河南岸的二级台地上,坐落于小南河与渭河的交汇处,东西宽约600米,南北长约1000米,是一处重要的早期秦文化遗址(图1)。遗址所在的天水地区处于我国东部季风区边缘,降水丰沛,气候温润;遗址的南部紧靠丘陵,属秦岭余脉,北部为黄土高原边缘地带,更有小南河与渭河为其提供生存必需水源;中部位置地形较为平坦,黄土层深厚,适宜农耕。自20世纪40年代毛家坪遗址被发现以来,到1982年,由北京大学联合甘肃省文物工作队合作开展首次发掘。之后在2012—2014年,甘肃省文物考古研究所、陕西省考古研究院、西北大学文化遗产学院等五家单位联合组成的早期秦文化课题组,开始了对毛家坪遗址的再次发掘,划分为沟西墓葬区、沟东墓葬区和居址区三个区域,发掘面积约4000平方米,清理了墓葬199座,灰坑800余座,车马坑4座以及房址、陶窑、瓮棺葬等遗迹单位,出土陶器500余件、铜容器50余件、小件千余组以及大量动植物遗存。此次发掘确定了毛家坪遗址的延续时间为西周晚期至战国晚期,并考证了该遗址确为秦武公时设立的古“冀县”。

二、浮选结果

采样与浮选工作伴随遗址2012—2013年度考古发掘进行,由考古队员完成。样品主要采自于灰坑、房址、灶址、墓葬等遗迹单位,具体来源详见表1。大部分样品采自居址区,采用了针对性采样法对一些面积较大或层位较多的灰坑分层逐一采样或对重要层位进行采样。先后采集并浮选土样88份,合并相同堆积单位后,具有准确时代信息的有47份,本文讨论就基于这部分样品。样品采集时,H476①层集中出土了大量的炭化植物遗存,直接提取,未有土样量记录,所以最后46份样品土样共计199升。

浮选工作在考古驻地直接进行,采用的是小水桶浮选法,配备的分样筛规格为80目(筛网孔径0.2毫米)。通过浮选过程的现场观察,毛家坪遗址的浮选结果显示,绝大多数的样品中均发现了数量可观的炭化植物遗存。浮选结果在当地阴干后,送往西北大学文化遗产学院植物考古实验室进行植物种属的鉴定与分析工作。植物种属鉴定工作由刘晓媛、郭梦涵、杨瑞琛和刘嘉祺共同完成。

毛家坪遗址浮选出土的植物遗存主要分为炭化木屑与炭化植物种子两大类。我们将尺寸在1毫米以上的木炭进行称重,测得总重为195.9克。如果按照每一份土样10升进行等量代换,毛家坪遗址的炭化木屑平均含量为9.8g/10L,其中11份西周样品木炭含量为9.2g/10L,29份春秋时期样品木炭含量为10.7g/10L,6份战国时期样品木炭含量为7.3g/10L。

遗址浮选出土的炭化植物种子总计近10万粒,另有近3万枚炭化粟的结块。其中,7万余粒炭化粟粒以及几乎全部的炭化粟结块都集中出土在H476这一份样品中。从统计学角度考虑,此份样品应属于异常样品,其异常的出土数量影响到统计数据,所以应当先予以搁置,才能比较客观地反映毛家坪遗址的植物遗存出土情况。排除这份样品后,46份样品共出土炭化植物种子22488粒,包含有禾本科、豆科、藜科、唇形科在内共30余种植物,尚有4粒种子无法准确鉴定种属。

(一)农作物遗存

遗址出土的农作物遗存分别为粟(Setaria italica)、黍(Panicum miliaceum)、小麦(Triticum aestivum)、大麦(Hordeum vulgare)、大豆(Glycine max),还有小麦穗轴和大麦穗轴(图2)。因为穗轴属于谷物籽粒与植株的连接部位,二者一般唯一对应,且同时被发现的概率极低,所以小麦和大麦的穗轴也被统计在农作物出土数量中(表2)。

毛家坪遗址中出土了数量丰富的炭化粟遗存,共计13525粒,占全部出土农作物数量的74%(排除异常值后,下同)。遗址出土的炭化粟粒保存情况较好,多数呈球状,腹部平而背部圆鼓;胚部因焚烧而爆裂,呈深“U”形,长度超过颖果的1/2。随机选取60粒种子进行测量,测得平均长度为1.36毫米,平均宽度为1.31毫米,长宽比的平均值为1.04。遗址中出土的黍总计1695粒,占出土农作物数量的9.3%。炭化黍籽粒饱满,保存较好,两面均较圆鼓,胚部烧裂后呈“V”形。随机选取50粒种子进行测量,测得平均长度为1.84毫米,平均宽度为1.74毫米,长宽比平均值为1.06。

粟、黍是北方地区长久以来的重要粮食作物,在我国北方有着悠久的种植历史,早在新石器早期遗址中就发现少部分具有栽培特征的粟粒遗存。相关学者认为,粟类作物很有可能起源于我国的华北和西辽河流域,而后随着人群的扩散,粟类作物开始向四周扩散。最早在距今8000年左右向西到达了甘肃地区,秦安大地湾一期文化层中就已发现有粟、黍遗存。自仰韶文化起,至马家窑文化与齐家文化,西北地区的史前遗址只要开展了浮选工作,都发现有粟和黍的炭化遗存,说明粟类作物适应当地的自然环境,成为农业生产的重要作物。

毛家坪遗址中出土的小麦遗存共计1866粒,占出土农作物数量的10.2%。多数籽粒保存较好,形态普遍近椭圆形,基部宽而顶部窄,背部略突起,腹沟较深。随机选取40粒种子进行测量,测得平均长度为3.8毫米,平均宽度为2.74毫米,平均厚度为2.19毫米。遗址中出土的大麦遗存共计1111粒,占出土农作物总数的6.1%,发现的炭化大麦多数籽粒饱满,形态呈梭形,腹沟较浅。随机选取20粒种子进行测量,测得平均长度为4.41毫米,平均宽度为2.77毫米,平均厚度为2.25毫米。

小麦与大麦原产于西亚,在大约距今5000—4000年之间传入我国。相较于粟类作物来说,麦类作物早期利用程度不高,史前时期的遗址中仅有少量发现,远不如粟、黍重要。现有的考古资料显示,从商代早期开始,黄河流域的小麦种植活动就已经比较普遍了(指此时期许多遗址都发现有小麦),西周时期小麦种植可能保持了一个持续发展的势头。甘肃地区发现的、具有较为可靠测年数据的小麦和大麦遗存,最早可以追溯到酒泉的金塔火石梁和缸缸瓦遗址,其中小麦的年代在距今4000年左右,说明河西走廊地区有可能是小麦早期传播的区域之一。一般而言,早期遗址中出土的小麦通常被认为是冬小麦,其为秋季播种,次年春末夏初时收获。冬小麦的“春化过程”(温度维持在-1℃~10摄氏度,持续16-60天)使得它相对耐寒,适宜生长在海拔较高或者纬度较高的地区。而大麦相较于小麦更加耐寒,且对水的需求量也有所降低,比小麦更能适应恶劣的环境,现多种植于我国高寒地区。

毛家坪遗址出土的大豆遗存数量较少,仅有90粒,占出土农作物总数的0.5%。炭化大豆保存状况一般,完整者可看出籽粒大致呈肾形,表面粗糙且多具蜂窝状凹坑。随机挑选4粒进行测量,平均长度为6.33毫米,平均宽度为4.15毫米,平均厚度为3.36毫米。

大豆,原产中国,古称“菽”,《诗经·小雅·采菽》中载“采菽采菽,筐之莒之”,说明在大豆在周代先民的生活中占有一定的地位。大豆籽粒富含蛋白质与脂肪,是一种很好的补充型作物,可以为人类提供必需的蛋白质。我国目前发现的大豆种子最早属于仰韶时期,东阳遗址和案板遗址都发现过残破豆粒或是完整的大豆籽粒,说明至迟在这一时期大豆已经被人所利用。至龙山时期,中原地区与海岱地区的遗址普遍发现有炭化大豆种子;到青铜时代,黄河流域的遗址中大豆已经成为一种常见的农作物。甘肃地区目前尚未见到有明确发表的年代较早的大豆遗存资料。

(二)非农作物遗存

毛家坪遗址发现的非农作物遗存种类较丰富,但是部分种属数量较少,普遍为1-2粒。全部可鉴定到种属的非农作物有29种,计4197粒,占全部出土种子数量的18.7%(详见表3)。其中以禾本科(Poaceae)、藜科(Chenopodiaceae)、豆科(Fabaceae)和鸢尾科(Iridaceae)种子出土数量最多(参见图3)。这些非农作物种子根据生长习性、功能价值等,可分为杂草类种子、饲草类种子、其他植物种子、果核四类。

1.农田杂草种子

杂草并不是人类出于某种目的主动驯化的,而是在人类驯化作物的过程中逐渐适应了人工生境的一种植物。杂草往往对人类并没有利用价值,反而会干扰人类活动,并危害农田作物。经过统计,毛家坪遗址出土的杂草种子以禾本科、藜科和蓼科种子为主。

禾本科的狗尾草是典型的旱田杂草之一,分布极为广泛,从古至今就与粟、黍共生,对农田危害较大;马唐也是危害秋熟旱地作物的恶性杂草。早熟禾和野燕麦都是麦田中常见的恶性杂草,会与麦类作物抢占养分。稗属植物是水稻田常见的恶性杂草,但是毛家坪遗址未发现水稻遗存,当地环境也并不适合大范围的水稻种植,所以稗属植物的来源仍有待于研究。

藜科植物中的藜属、猪毛菜属等都是常见的旱田杂草,生命力顽强,较难根除。其中藜是恶性农田杂草,常与萹蓄或马唐共生,对夏熟作物和秋熟作物均有危害;猪毛菜长于农田与路边,对夏熟与秋熟作物有较大危害;虫实多生长在麦田中,对麦类作物危害较大;地肤在我国北方广泛分布,生长分布于旱田作物中,主要危害秋熟作物。

蓼科植物中,酸模是路边及果园常见杂草,危害较轻;酸模叶蓼是危害水稻、小麦、棉花、豆类的常见杂草;萹蓄和两栖蓼都是危害夏熟作物的主要杂草。

另外莎草科的薹草属植物、菊科的苍耳、唇形科的水棘针和宝盖草、 大戟科的铁苋菜、牻牛儿苗科的牻牛儿苗也都是田间地头常见的杂草。

2.饲草类种子

除了农田杂草外,毛家坪遗址还出土了许多具有丰富利用价值的种子。如豆科植物蛋白质含量高、质地优良,适口性好,一直以来都被作为优良的牧草用于牲畜饲养,其中胡枝子属和草木樨属植物利用率较高的牧草。胡枝子为小灌木,粗蛋白质和粗脂肪含量高,营养价值丰富,外加适口性好,为牛、羊、马等家畜所喜食;草木樨属于草本类豆科,植株茎叶含有丰富的营养,粗蛋白质含量较高,其制成的青贮饲料具有良好的抓膘作用,是一种优质牧草。野大豆营养价值丰富,适口性好,也是一种饲用价值较高的牧草。苦马豆,俗称羊吹泡,具有一定的药用价值,还可作为骆驼、山羊与绵羊的饲料。

苜蓿属植物富含氨基酸和粗蛋白,长期以来被当作优质牧草。我们现在经常利用的紫花苜蓿就是其中最为重要的一种,但是其原产于西亚,直到汉代张骞凿空西域才引入中原。我国也有可能存在其他苜蓿属植物,如有三种苜蓿属植物原产山东,考古遗址中如石峁遗址就发现有夏时代早期的苜蓿属种子,另外西周时期的高青陈庄遗址中也有苜蓿属种子出土,所以在西汉以前,我国古代的先民有可能会利用部分苜蓿属植物来喂养牲畜。

此外,鸢尾科的马蔺也可以充作饲草。马蔺在入秋茎叶枯黄以后,是绵羊、山羊、牛和马等家畜所喜爱的饲料。在冬季饲草缺乏时,马蔺还有一定的救荒作用和饲用价值,成为天然贮存的冬季草料。

3.其他植物种子

锦葵属和堇菜属植物具有较高的食用价值,其下属植物许多是常见的野菜。如堇菜属的紫花地丁,富含维生素和氨基酸,青嫩茎叶可凉拌、熬粥也适合炒食,在今天也是非常常见的一种野菜。锦葵属的冬葵,也叫冬寒菜,长期作为一种蔬菜被古代先民食用。《诗经·豳风·七月》中提到“七月亨葵及菽”,这里的葵就是指冬葵,说明在周代,冬葵已经像大豆一样,成了一种重要的食物资源。

平枝栒子,可作为药用植物,也可以作为园林观赏类植物。小花灯芯草,是草甸、沙滩、河边、沟边湿地常见杂草之一。萝摩,古称芄兰,全株可药用,还可作庭院观赏植物。

4.果核

毛家坪遗址出土的果核仅有一粒枣核。枣原产于中国,多生长于海拔1700米以下的丘陵山地,其果实富含丰富维生素,口感爽脆,回味甘甜,是一种优良的果品资源。

三、分析与讨论

(一)炭化木屑分析

炭化木屑是指经过燃烧的木头遗存,其主要来源应是未燃尽的燃料,或遭到焚烧的建筑木材以及具有其他用途的木材等。对炭化木屑的量化分析,可以了解遗址先民对木材的利用程度以及不同遗迹单位的功能用途等。前文计算得知,毛家坪遗址西周样品木炭含量为9.2g/10L,春秋时期样品木炭含量为10.7g/10L,战国时期样品木炭量为7.3g/10L,这一数值与邻近的山那树扎遗址相差不大;与相近时期关中地区的东阳遗址和中原地区的程窑遗址、王城岗遗址相比则明显偏高。

通常情况下,出土炭化木屑丰富可能反映出遗址周围曾经覆盖有较大规模的森林,或者是遗址人群对木材类资源的利用程度较高。毛家坪遗址地处黄河上游,周围多山地地形,且天水地区仍属于我国的东部季风区,全年降水较为丰沛,适宜林木生长。现今甘肃省主要林区多分布于东部及南部,所以当时遗址周围有可能存在丰富的森林资源。同时,炭化木屑的含量还会受到遗迹单位的影响。灰坑一般作为倾倒废弃物的垃圾坑,其与人类关系更为密切,所以灰坑中的炭化木屑含量一般较高。毛家坪采集的样品中以灰坑样品为主,这也可能是毛家坪遗址炭化木屑含量偏高的原因之一。

(二)农作物分析与秦人农业生产特点

毛家坪遗址作为一处重要的早期秦文化遗址,自西周晚期一直延续到战国晚期。其中,西周晚期的样品有助于讨论早期秦人的农业结构,而长时段的年代跨度可以让我们了解秦人农业生产的历时性变化。虽然采集到的样品中战国时期样品仅有6份,不足以客观地揭示当地战国时期农业生产的全貌,但是因为出土植物遗存十分丰富,对于我们了解这一时期秦人的农业也具有一定的参考价值。

遗址出土的农作物有粟、黍、小麦、大麦和大豆,都是典型的旱地作物,说明当地先民应该主要从事旱作农业生产。表4展示的是毛家坪遗址农作物在不同时期的出土情况统计。

西周时期的样品显示此时期已经形成了以种植粟、黍、小麦、大麦为主,品种较丰富的旱作农业体系。其中粟的出土概率为81.2%,绝对数量占到全部农作物的75.5%,证明粟是当时最重要的农作物。小麦的出土概率仅次于粟,为72.7%。一般而言,浮选出土的炭化植物种子的尺寸越小、结构越致密,在文化堆积中长期保存和被提取的几率就越高,反之则反。由此推测,西周时期小麦的实际出土概率可能高于72.7%。同时,粟与小麦在千粒重方面具有一定差异。据测算,在现代农业中同等重量的粟粒数量约是麦粒的20倍。而当农作物数量相同时,在满足人类填饱肚子的问题上显然是大粒作物占显著的优势。所以本文将麦类作物与粟类作物的绝对数量进行比较,其比值结合千粒重上的差异,可以一定程度上反映出麦类作物在人群食谱中所占比重的多寡。由此计算得出毛家坪遗址西周时期粟麦绝对数量比值为0.22,再结合其出土概率,本文认为西周时期小麦在毛家坪遗址中地位或许会更重要,可能与粟相当。换句话说,西周时期毛家坪遗址的先民从事的应该是“粟麦并重”的旱作农业。

春秋时期的统计数据显示,其农业结构延续了西周“粟麦并重”的特点。麦类作物与粟的出土概率都很高,粟的出土概率更是达到了100%。前文因数据异常而搁置的H476样品,其年代也属于春秋时期,出土了71990粒粟粒和大量粟结块。其中,结块形态呈簇状,粟粒未从穗秆上剥离,说明这些粟是在直接收获后未经细加工就储藏起来的,进一步证明,H476应当是一处谷物储藏坑,这也能反映出粟在当时的重要地位。此外,与西周相比,春秋时期所有农作物的出土概率整体都有提升,说明此时期的旱作农业体系得到加强,这或许与人群迁入有关。毛家坪遗址的动物考古资料显示,墓葬随葬黄牛这一较高等级的现象,主要存在于西周晚期到春秋时期的墓葬中。同时,遗址最高级别的墓葬M2059也属于春秋时期,墓主为秦国公族子车氏家族成员。因此,本文推测在春秋时期可能确有一批较高等级的贵族迁入此地,促使了旱作体系的强化。另外,春秋时期的样品中出现了甘肃地区少有的大豆遗存,结合青铜时代大豆遗存的分布情况,本文认为可能是受到了黄河中下游地区的影响。

战国时期样品数量虽然较少,但仍能反映出西周时期形成的旱作体系一直延续至此时期。只不过从数量占比上看,小麦在农作物中的地位有所下降,粟的地位反而得到强化,这或许与秦人主体逐渐东迁至关中,农业上更多受到东部粟作农业区的影响有关。

(三)毛家坪遗址饲草类植物与畜牧业

除农业外,毛家坪早期秦人还发展有一定规模的畜牧业。前文将毛家坪遗址出土的非农作物遗存分为了四类,其中饲草类植物出土情况值得关注。以往的植物考古研究中,认定为饲草的植物主要都是豆科类植物,因其富含粗蛋白与氨基酸、对于大多数牲畜而言适口性较好等优点,多作为饲用植物讨论。这其中尤以草木樨与胡枝子最为常见。毛家坪遗址中也出土了一定数量的草木樨与胡枝子,但其数量与出土概率都并不高。动物考古资料显示,毛家坪遗址家养动物以猪为主,牛、羊均占有一定比例,狗的地位较特殊,另外养马业也十分发达。这种发达的家畜饲养业势必需要大量的饲用植物,而遗址出土的草木樨与胡枝子显然无法满足。

毛家坪遗址发现的饲草类植物中,豆科的苜蓿属出土数量较多,且大量种子集中出土于战国时期的一个灰坑中,数量达926粒。苜蓿属植物大多富含粗蛋白等营养物质,是非常优质的饲草。在现代,本属中的紫花苜蓿,因含有丰富蛋白质、维生素与氨基酸,适口性好,产量高易栽培,被誉为“牧草之王”。不过这种植物原产于小亚细亚等地,在西汉时才被张骞引入我国。当然,中国也存在野生的苜蓿属植物,在考古遗址中,石峁与陈庄遗址都曾发现过炭化苜蓿属种子。这说明,在苜蓿传入中国之前,古代先民可能曾经利用本土的苜蓿属植物来饲养家畜。《史记·秦本纪》载“非子居犬丘,好马及畜,善养息之。”动物考古也证明毛家坪遗址养马业发达,而养马最适合的饲草就是苜蓿。《史记·大宛列传》载“宛左右以蒲陶为酒,富人藏酒至万馀石,久者数十岁不败。俗嗜酒,马嗜苜蓿。”所以遗址中集中出土的苜蓿属植物或许与秦人养马有关。

另外毛家坪遗址中出土的马蔺,也是一种比较重要的饲草类植物。炭化马蔺种子在遗址中的出土数量并不算特别多,但是出土概率在三个时期都很高,甚至在春秋时期超过了70%,说明其在先民生产生活中具有重要的地位。在现代,马蔺具有一定饲用价值。在春季青嫩状态下,只有种子萌发后,牛、羊才会稍微采食;夏季,由于粗纤维韧性较大,且含有鸢尾苷、鸢尾素等有毒成分,牲畜多不食。秋季霜打后,各种草食畜均采食,特别是冬春大雪覆盖大地时,是放牧牛、羊的主要饲草。因此,马蔺在毛家坪遗址中的广泛发现,说明其应当是被当作喂养牛、羊的饲料。

(四)毛家坪遗址麦类作物的讨论

1.毛家坪遗址麦类作物的种植背景

根据前文中粟、麦的出土概率以及粟麦绝对数量比值,在西周时期,毛家坪遗址中小麦的重要性或许与粟比肩;到了春秋时期,这一特点也并没有明显的改变。由此说明,麦类作物在毛家坪早期秦人的生产生活中具有重要地位,这或许与遗址的环境和文化背景有关。

一方面,毛家坪遗址位于渭河河谷地带的二级台地上,周边分布着丘陵山地等多样的地貌、丰富的水源和深厚的黄土。遗址所在的甘肃东部距离400毫米年等降水量分布线并不远,大致处在环境复杂的农牧交错带范围内。此区域地貌类型丰富,气候差异较明显。在多样的环境背景下,毛家坪先民拥有种植多种作物的良好条件。

另一方面,前文提到,麦类作物至迟在距今4000年前后进入到甘肃地区。本文梳理了甘肃与青海东部地区史前至青铜时代部分遗址的农作物出土情况(详见表5),发现从马家窑文化时期开始小麦就有零星的发现,在齐家文化时期开始增多,到了更往后的四坝、卡约和辛店文化时期,麦类作物就成了这一地区的主要农作物,并且在地域分布上呈现出“西多东少”的规律。毛家坪遗址整体年代属于青铜时代,正是甘青地区麦类作物开始普及的时期,这一客观趋势使得遗址中大量存在麦类作物成为可能。

而到了青铜时代,甘肃地区成为西戎文化主要分布的区域。有学者提出考古发现的西戎文化,主要有夏代的齐家文化,商代西周时的寺洼、 辛店、卡约文化等。结合表6的统计结果来看,这些西戎部族普遍都将小麦和大麦作为自身重要的农作物。而毛家坪遗址整体文化面貌属于秦文化,与西戎关系极为密切。在毛家坪遗址内也发现了具有西戎文化特征的“B组遗存”。《史记·秦本纪》载“周宣王即位,乃以秦仲为大夫,诛西戎”;“戎无道,侵夺我岐、丰之地,秦能攻逐戎,即有其地”;“十二年,伐戎而至岐”等,可见秦人与西戎部族之间一直存在着激烈的冲突。人群之间的频繁交流,进一步推动了麦类作物的传播与发展,使其逐渐成为早期秦人的重要农作物。

2.两周时期麦类作物在函谷关东、西区域的差异

我国在早期历史阶段(汉代以前)存在着悠久的“粒食性”传统,受此影响,麦类作物传入我国后常被制作成“麦饭”食用。“麦饭”口感粗粝,远不如粟、黍之类蒸煮后的口感细腻、易于消化,所以在饮食生活中地位并不如粟、黍。这也导致在早期的考古遗址中,小麦和大麦的出土数量与概率相对较低。但是,毛家坪遗址麦类作物出土概率较高,数量丰富,与以往认识不同。为此,本文将视角扩大至整个黄河流域,对西周至战国时期这一区域系统内,进行过植物浮选的遗址进行了不完全统计(表6、表7),并以秦函谷关(即今河南省灵宝市函谷关镇王垛村)为界划分为两处区域,关注区域内各个遗址农作物的出土情况以及粟麦绝对数量比值的情况。

秦函谷关(以下简称函谷关)作为秦国最重要的关口之一,与崤山并称的“崤函”是划分秦国与东方六国的重要界线。函谷关虽然设立时间较晚(一说为公元前384—前362年,但其所依据的自然地理屏障天然区分了关中平原与中原地区,即所谓的“关内与关外”。在商末、西周时期,也早有“东土”与“西土”的说法。两地不仅在环境上明显不同,在文化上也存在着显著的差异。本文以函谷关为界区分关西与关东地区,实际上仍是依据自然地理划分区域,意在观察秦人与东方六国人群之间的差异。

遗址的统计结果显示,在西周时期,黄河流域麦类作物在农作物结构中呈现出“西多东少”的特点,以毛家坪遗址和渭河平原遗址为代表的函谷关以西地区,其粟麦绝对数量比值明显高于函谷关以东地区的遗址;到了东周时期,小麦在黄河流域遗址的出土农作物中普遍占有重要的地位,已无明显的东西差异,而其中以黄河下游地区对麦类作物的利用更为显著。当然,山东地区部分遗址存在小麦出土异常现象,如东盘遗址和龙泉河东遗址,二者都存在小麦集中出土于某一个灰坑的情况,小麦在遗址中的分布并不具有代表性,故本文不纳入讨论。

前文提到,青铜时代甘肃地区的西戎部族普遍将小麦和大麦作为主要农作物,秦人受其影响也非常重视麦类作物的种植,而这种农业传统还一度影响到了渭河平原地区。西周时期,渭河平原虽然是周王朝的王畿所在,但因为紧邻甘肃的西戎文化分布区,也经常会受到戎人的袭扰。甚至在西周晚期,幽王为戎人所杀,西周覆灭,这说明西戎文化足可以影响到渭河平原地区。同时,渭河平原地形平坦,土层深厚,自古就是中国农业经济最发达的地区之一,具备有坚实的农业基础。因此,与毛家坪遗址一样,这一时期小麦也得以在渭河平原得到广泛种植。

而进入到东周时期,此时周王朝的控制力已经减弱,春秋五霸与战国七雄相继涌现,作为霸主之一的秦国也逐渐将渭河平原纳入版图,并以函谷关为界与东方六国对峙。因此,函谷关以西的渭河平原在秦人的控制下,仍旧延续了种植麦类作物的传统,小麦和大麦都是区域内遗址重要的农作物之一。

反观函谷关以东地区,在西周时期麦类作物并没有在当地得到广泛种植,只是零星出土有部分小麦遗存。这或许是因为函谷关以东地区地理位置相距麦类作物集中分布的西北地区较远,一来小麦和大麦传播距离增大,二来西戎文化的影响力难以到达这一区域。到了东周,大小诸侯国林立,各国之间征伐频频,区域间的交流变得更加频繁。种植麦类作物的传统也逐渐传播到函谷关以东的六国范围。尤其是山东地区,部分遗址出土的小麦数量远超过粟,成了最主要的农作物。因为这一带平原辽阔、土壤肥沃、气候温暖湿润,更加适宜麦类作物的生长,《周礼·夏官·职方氏》中就有“正东曰青州……其畜宜鸡、狗,其谷宜稻、麦”的记载。说明此时期山东地区成了麦类作物的重要产区之一。

综上所述,在西周时期,早期秦人相比函谷关以东地区的人群更早接受了西戎文化中种植麦类作物的传统,同时接纳程度较深,麦类作物成了秦人主要种植的农作物。之后在秦国征伐的过程中,逐渐将这一传统推广到了函谷关以西的广大地区。而函谷关以东地区直到东周时才开始普遍种植小麦,且小麦在这些遗址中的重要性并不高,仅山东部分遗址中小麦被当作主要农作物。

四、结语

作为重要的早期秦文化遗址,毛家坪遗址的浮选样品为我们研究早期秦人的农业提供了宝贵的实证资料。量化分析结果显示,在西周时期,毛家坪遗址已经形成了种植粟、黍、小麦和大麦的稳定的多品种旱作农业体系。在这一体系中,小麦和粟的地位几乎同等重要,说明毛家坪先民主要从事的应是“粟麦并重”的旱作农业。春秋时期,这一体系有所增强,可能与人群迁入有关,为先民所利用;同时,大豆进入了先民的农业体系中,成了先民利用的重要农作物。战国时期,“粟麦并重”的旱作农业体系继续发展。受秦人东迁的影响,此时期粟的地位有所提高,而小麦的地位有所下降。结合动物考古资料,本文认为毛家坪先民除了发展农业外,还会利用苜蓿属、马蔺等饲草类植物来喂养家畜。

古代先民对农作物的利用受到环境及文化等多种因素影响,遗址中的麦类作物正是如此。对于毛家坪先民来说,麦类作物的种植和普及,与遗址周边的自然环境、甘肃地区的麦作传统及西戎文化的渗入有关。而同位于函谷关以西的渭河平原,其自然环境适宜且同样受西戎的影响,因而在西周时期,麦类作物得以从甘肃地区逐渐传入,并在东周时期被纳入秦国版图,麦类种植的传统继续保持。至于较远的函谷关以东地区,因受到西戎文化影响较少,在西周时期,麦类作物种植仍不成规模;直到东周时期,与秦国之间交流更加频繁,才普遍开始利用麦类作物。简言之,西周至春秋时期,麦类作物逐渐从甘肃地区传播至山东地区,成了先民普遍利用的重要农作物。

作者单位:西北大学文化遗产学院 西安市文物保护考古研究院 中国历史研究院考古研究所

注释从略,完整版请参考原文。

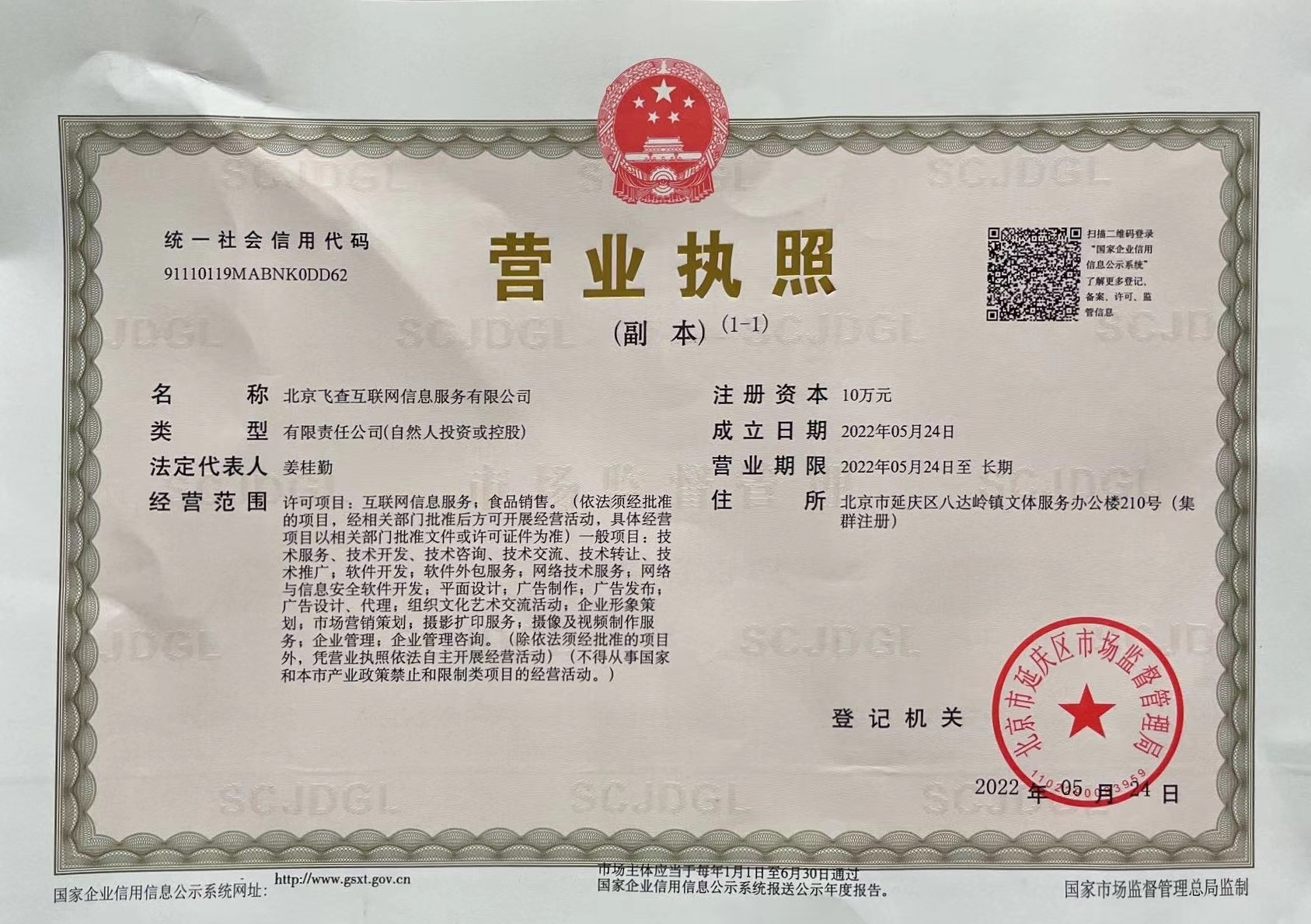

营业执照公示信息

营业执照公示信息